单身女性生育权:试管婴儿技术如何改写法律?

当试管婴儿技术突破自然生育的边界,单身女性的生育权议题正从伦理争议走向法律重构。2025年,中国多地试点允许符合条件的单身女性通过辅助生殖技术实现生育,这一政策松动不仅折射出社会观念的变迁,更引发法律体系对生育权本质的重新审视。

一、政策破冰:从“婚姻绑定”到“条件开放”

2025年,卫健委发布的《关于规范辅助生殖技术服务管理的通知》明确,辅助生殖机构不得以结婚证作为必要条件,为单身女性打开政策窗口。上海、北京、吉林等9个试点城市率先落地实施:上海要求申请者年满28周岁并通过心理评估,北京将年龄下限放宽至23岁并需提供生育能力评估报告,吉林则允许达到法定婚龄且决定不再结婚的妇女申请。这些试点政策通过“医学指征+伦理审查”的双重框架,在保障生育权的同时规避技术滥用风险。例如,北京某三甲医院要求单身申请者提供连续3年社保记录,并通过医院伦理委员会审核,确保其具备独立抚养能力。

二、法律重构:生育权与婚姻关系的解绑

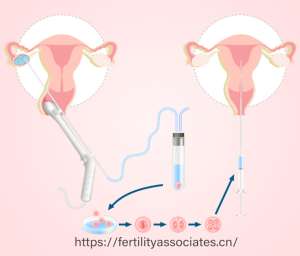

传统法律将生育权与婚姻关系强绑定,但试管婴儿技术的普及正在动摇这一逻辑。2025年修订的《人类辅助生殖技术管理办法》首次明确:单身女性在特定条件下可合法使用自身卵子进行试管婴儿(禁止代孕),但需签署胚胎处置协议、抚养责任声明等法律文件。这一变革背后,是法律对“生育权属于人格权”的确认——无论婚姻状况如何,个体均享有决定是否生育的自由。然而,法律松绑并非无底线:非试点地区仍严格执行“三证齐全”(结婚证、身份证、生育证明)政策,全国范围内禁止非医学需要的胎儿性别选择,防止技术异化为社会风险。

三、现实挑战:权利保障与责任承担的平衡

政策松动虽赋予单身女性生育选择权,但现实挑战不容忽视。经济层面,单周期试管费用约3万至15万元,后续抚养成本更高,需申请人提供财产证明或经济担保;健康层面,高龄女性妊娠并发症风险显著升高,北京某医院数据显示,40岁以上单身试管者孕期高血压发病率是适龄者的2.3倍;社会层面,单身母亲可能面临家庭反对、舆论压力,需提前规划亲友支持或专业育儿服务。更关键的是法律衔接问题:部分地区对单身家庭子女落户、入学设置额外门槛,需通过司法解释或地方立法填补空白。

试管婴儿技术对法律的重构,本质是社会对生育权认知的进化。从“婚姻附属品”到“人格基本权”,这一转变既需要法律体系的与时俱进,也依赖社会支持系统的完善。当政策、技术与伦理形成合力,单身女性的生育权才能真正从纸面权利转化为可触及的生命尊严。