三代试管“定制化生育”争议:性别筛选、基因优化是福音还是陷阱?

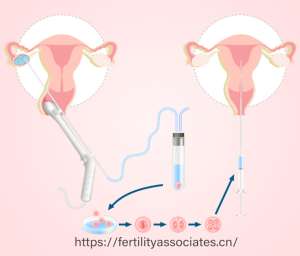

三代试管婴儿技术(PGT)通过胚胎植入前遗传学检测,为遗传病高风险家庭提供了生育健康孩子的可能。然而,当技术突破从“疾病阻断”延伸至“性别筛选”甚至“基因优化”时,一场关于伦理、法律与技术的激烈争议随之爆发。这场争议的核心在于:技术进步是否应突破医学需求,成为满足个性化生育欲望的工具?

一、性别筛选:医学需求与伦理红线的碰撞

三代试管技术通过检测胚胎性染色体(XX/XY),理论上可实现性别选择。但我国《人类辅助生殖技术管理办法》明确禁止非医学需要的性别筛选,仅允许为避免伴性遗传病(如假肥大型肌营养不良症等仅传男或传女的疾病)进行干预。例如,若母亲是X染色体隐性遗传病携带者,儿子有50%概率患病,女儿则通常不发病,此时可通过筛选女性胚胎阻断疾病传递。

然而,现实中“定制男孩/女孩”的需求屡见不鲜。部分非法机构以“包生儿子”为噱头吸引客户,甚至通过境外操作规避监管。这种行为不仅违反法律,更可能加剧性别比例失衡。数据显示,我国出生人口性别比已从2010年的118.1降至2020年的111.3.但仍高于自然平衡值(103-107)。若性别筛选泛滥,可能引发婚姻挤压、人口结构失衡等社会问题。

二、基因优化:从“防病”到“选优”的伦理滑坡

三代试管技术目前可筛查125种隐性遗传病致病基因,但部分家庭试图将其扩展至非疾病特征,如身高、智力、外貌等。尽管当前技术尚无法实现“设计婴儿”,但基因编辑技术(如CRISPR)的突破让“优化人类基因库”的设想成为可能。2018年贺建奎基因编辑婴儿事件已敲响警钟:未经充分验证的基因干预可能导致脱靶效应,引发未知健康风险。

更深的争议在于“优生学”的伦理困境。若基因优化成为社会主流,可能加剧阶层分化——富裕家庭通过技术“升级”后代,而贫困群体则被边缘化。这种“基因歧视”将违背人类生殖权利平等的核心价值。

三、技术双刃剑:平衡创新与监管的破局之道

三代试管技术的争议本质是技术进步与伦理框架的冲突。解决这一矛盾需多管齐下:

法律完善:细化伴性遗传病筛选标准,明确基因编辑的红线,严惩非法机构。例如,泰国、美国等国虽允许性别筛选,但均要求医学证明,我国可借鉴此类经验完善监管。

技术审慎:限制基因检测范围,仅允许筛查严重致病基因,禁止非医学需要的性状选择。同时,推动无创胚胎检测技术发展,减少活检对胚胎的损伤。

公众教育:通过科普澄清技术边界,强调三代试管的目的是“生育健康孩子”而非“定制完美后代”。例如,高龄女性使用三代试管可将流产率从25%降至8%,但其核心价值仍在于阻断遗传病。

三代试管技术是医学的里程碑,但“定制化生育”的争议提醒我们:技术发展必须以伦理为底线,以法律为框架。唯有如此,才能让技术真正成为福音,而非陷入“人类改造”的陷阱。